Por Roymer Rivas, un simple estudiante comprometido con la verdad, teórico del Creativismo Filosófico.

Introducción

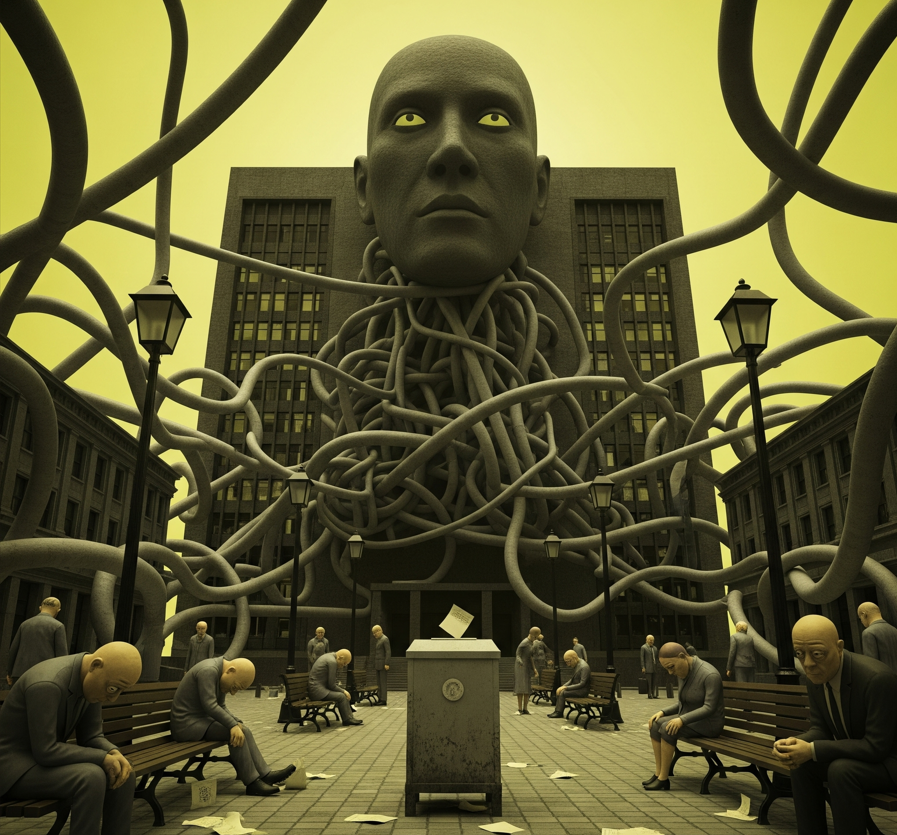

Desde hace un buen tiempo sostengo que Venezuela es una sociedad del bucle —llagando a decir incluso que era un buen título para un libro: “La sociedad del bucle”…—, porque a sus miembros les encanta ese retorno constante a los mismos procesos y sin sabores, a los mismos discursos, a lo mismo de todo, en cuanto a puntos esenciales de su realidad social y política se refiere. No obstante, también he resaltado que Venezuela no es una “sociedad del bucle” porque comete los mismos errores históricos —aunque es parte importante—, sino porque se ha convertido en un ente que ha internalizado la estructura misma de la repetición como su principio organizador fundamental[1], es la “maldición del mismo proceso”, como, entre otros textos, lo expresé en mi ensayo para las elecciones intrascendentes que se celebraron el 28 de julio[2].

En este marco, “el tiempo, en lugar de avanzar hacia lo nuevo, se curva sobre sí mismo, devorando cada instante en la prefiguración de su retorno. Es un laberinto temporal, una ilusión de progreso que se convierte en el más cruel de los espejismos; se invoca el cambio, se proclaman nuevas eras, pero bajo la epidermis retórica palpitan los mismos órganos ancestrales del Corpus Institutorum Societatis, impulsando las mismas pulsiones, engendrando las mismas frustraciones. Con ello, llega la fatiga. Ya lo he dicho antes, es como ir en una caminadora de hacer ejercicio, pero sin parar y sin alimentarnos”[3], como si un video se reprodujese una y otra vez, pero con diferentes caras en los personajes —aunque su estructura intelectual es esencialmente la misma—.

Por esa misma razón me ha pesado decir que “si esta sociedad no reconoce su situación, no dejará de asistir a una parodia del eterno retorno nietzscheano, aunque despojada de su afirmación vitalista y convertida en una condena a la inmovilidad. El espíritu de esta sociedad, al igual que la cubana y la norcoreana, se marchitará en la ausencia de una verdadera teleología, donde el futuro no es una promesa abierta, sino una sombra espectral del pasado.”[4]

Dadas las circunstancias, algunos parecen haber aprehendido de alguna manera tal situación —¿Por intuición?—, pero sin la profundidad necesaria para captar sus diversas implicaciones y consecuencias, llevándolos a elaborar análisis distorsionados de la realidad política venezolana, sirviéndoles para justificar posturas que adolecen del mismo vicio original. Tal es el caso de Fernando Mires, quien, en un artículo titulado: El país dónde la historia se repite[5], nos presenta una Venezuela atrapada en una recurrencia trágica, un escenario donde los actores políticos han transitado un círculo vicioso, para luego hacer un diagnóstico que choca sin reservas con una dolorosa verdad: su interpretación de las dinámicas electorales, de la “oposición” venezolana que “afrontar la crisis” y, en general, de los diversos eventos que han tenido lugar en —por lo menos— los últimos 20 años, está llena de contradicciones internas, falencias analíticas y subestimación del sistema criminal que rige en el país y que, en lo personal, he expuesto sistemáticamente en diversos artículos y ensayos.

Este ensayo se propone, en primera instancia, deconstruir críticamente los argumentos de Mires referentes a la supuesta eficacia de la vía electoral y la naturaleza de la confrontación política en Venezuela, evidenciando cómo su perspectiva, aunque lúcida en ciertos aspectos —no por nada coincidimos en la naturaleza repetitiva de la crisis en Venezuela, aunque diferimos notablemente en la evaluación de roles y la utilidad de la participación electoral—, termina por sucumbir a un optimismo que la propia realidad venezolana, y su misma narrativa, desmienten —lo cual no hacen más que inferir, que Mires, aunque critica la repetitividad de procesos, se encuentra él mismo bailando en el círculo que crítica—. En segunda instancia, nos adentraremos en la problemática caracterización de los disensos opositores —¿Son traidores o no los electoralistas, después del evento del 28 de julio?—, la matizable necesidad de factores internacionales —¿Debe depender o no el proceso nacional del apoyo internacional? ¿Por qué? ¿En qué grado o nivel? ¿Con qué fines?— y, fundamentalmente, la irresolución del dilema entre “sentar presencia” electoral y el riesgo de legitimar un sistema que perpetúa el ciclo que el propio Mires denuncia. Sin más, comencemos.

La ilusoria noción de “Victoria” y la falacia de la “estrategia probada como exitosa”

Uno de los pilares del argumento de Mires es la aseveración de que María Corina Machado, demostró que, en un escenario electoral, “la oposición unida y organizada, con objetivos claros y precisos está en condiciones de derrotar a Maduro” y que, consecuentemente, la vía electoral es una “estrategia probada como exitosa”, por lo cual es “absurdo” renunciar a ella. No obstante, tales afirmaciones se enfrentan a serias objeciones fácticas —por no decir que también filosóficas y adentrarnos en el fracaso de ese dios que llaman Democracia, no solo en el mundo, sino especialmente en Venezuela; una realidad que, groso modo, explico en la primera parte del ensayo sobre las razones por las cuales no voté el 28 de julio. A mi juicio, lo que sufrimos hoy es consecuencia directa de tal aberración de sistema[6]—.

En principio, cabe preguntarse: ¿Qué entiende Mires por “derrota” y “éxito” en el contexto de un régimen autoritario y que se perfila al totalitarismo? Si “derrotar” se limita a obtener una mayoría en el conteo de votos de los procesos electorales —como Mires parece sugerir con la “apoteósica” campaña de Machado—, estamos ante una concepción de victoria peligrosamente superficial. La historia más inmediata en Venezuela nos ha mostrado que tales “victorias” son pírricas si no se traducen en una transferencia efectiva del poder o una alteración importante de la estructura criminal que domina en el país. Esta es una verdad fulgurante que ensordece cualquier sonido de duda, y es precisamente una de las razones por las que he hablado y calificado a todos estos movimientos “opositores” del pasado y presente como “espejismos de cambio”.

El no comprender el cariz de cada uno de los problemas que hemos enfrentado es lo que ha llevado a millones a creer que se podía ganar de forma pacífica a quienes se dieron a conocer de forma violenta, llegaron al poder con un proyecto criminal, y se instalaron en él aprovechando todas las herramientas que el mismo sistema democrático les brindó.

Entre otras cosas, las elecciones para la consulta de la reforma constitucional del año 2007 y las parlamentarias del año 2015 nos recuerdan que no importa qué pase en las elecciones, quienes ejercen el poder en Venezuela imponen todo lo que se establecen como objetivos, tarde o temprano. A pesar de la aparente “derrota” del régimen en el 2007, lograron instalar un Estado comunal paralelo con leyes orgánicas y otras regulaciones, todo ello sin que la oposición mostrara su desprecio a las leyes que, a todas luces, son inconstitucionales. Y no hablemos del silencio de los poderes públicos sobre el tema y la posibilidad de reelección indefinida que se aprobó en el año 2009. “Es más, muchos de los que hoy se consideran “oposición” estuvieron a favor de algunas acciones que beneficiaban al sistema chavista en su momento, como lo fue el apoyar la ley de desarme de la población —incluyendo María Corina Machado—”[7].

Asimismo, en el 2015, millones de venezolanos celebraron la victoria de una mayoría “opositora” en la Asamblea Nacional, y puede considerarse así en circunstancias normales —énfasis en: “circunstancias normales”—, “pero no pasó mucho tiempo para que, con interpretaciones legales, el régimen desestimara la Asamblea del 2015 dominada por “la oposición”. Van y vienen argumentos de parte y parte, pero, tal como advierte la teoría e ilustra la práctica desde hace mucho tiempo, al final las mayores fuerzas del Estado, el que impone la ley, terminan ganando.”[8] En el año 2017, “el TSJ chavista emite una sentencia de desacato de la AN2015, por lo cual queda sin efecto cualquier cosa que emitiera la institución, y se atribuye a sí misma sus funciones, extendiendo además los poderes del Ejecutivo. La acción que sigue ahora es crear una Asamblea Nacional Constituyente que se colocó por encima de todos los poderes y terminó por aprobar leyes a gusto del régimen para poder reprimir a todo el que se le opusiera, aunque, a modo de chiste perverso, tal constituyente no dio como resultado una nueva constitución, tan solo fue maraña que intentó justificar las arbitrariedades del Estado.”[9]

Estas acciones del régimen son totalmente ilegales, evidentemente; nadie sensato ha de cuestionar eso. Es ilegal e inmoral, incluso si se toman en cuenta las mismas leyes y principios que ellos han creado y dicen promover. Sin embargo, “no podía esperarse otra cosa, de los bárbaros no puede esperarse más que un garrotazo, y es triste que muchos en serio creyeran que le podrían hacer contrapeso al régimen desde el poder legislativo”[10]. Entonces, es sorprendente cómo Mires tiene la osadía de decir que la oposición unida y organizada en torno a un proceso electoral puede “derrotar a Maduro” y que es “absurdo” abandonar lo que se ha mostrado como “exitoso”, porque “los cuatro puntos indican que la oposición para subsistir debe ser democrática, constitucional, pacífica y electoral”.

Aquello que Mires destaca no repara en los hechos de que, aun con la oposición unida, ellos mismos se han mostrado, más que ineficaces, en la consecución de la libertad en Venezuela, como las vitaminas que han fortalecido al régimen por tercamente continuar en una dinámica estancada —que el mismo Mires reconoce, pero que aun así, mágicamente, se olvida del pedazo de la historia que contradice su postura electoralista—. Contrario a lo que sostiene Mires, los hechos ilustran que la estrategia electoral ha fracasado para derrotar al chavismo en el sentido de lograr un cambio de gobierno. Esos supuestos “éxitos” no han trascendido de movilización o victorias contables parciales que el régimen luego ha neutralizado por completo. Esa capacidad de “derrotar a Maduro” electoralmente es una persecución tantálica por la libertad, el cambio y/o la transformación que necesita el país —un suplicio del que difícilmente se saldrá si sigue existiendo el tipo de pensamiento que sostiene Mires, lamentablemente—. La unidad que tanto reivindica Mires se ha mostrado ineficiente, sobre todo porque los medios a los que se han apelado para alcanzar los fines parecen alejarlos cada vez más de ellos.

Lo que sí es fáctico, efectivo, probado, es que la oposición y chavismo viven en una inexorable simbiosis; esa oposición venezolana es el opuesto que necesita su contrario para existir. La realidad no ha indicado otra cosa, más que eso.

En esta línea, destaca la contradicción más flagrante que reside en el planteamiento y la narrativa de Mires, a saber, que tras ensalzar la capacidad de organización y movilización de Machado y la vía electoral, él mismo introduce el desenlace de un “grotesco fraude” perpetrado por el chavismo. En este escenario, surge entonces la pregunta ineludible: ¿Cómo puede una estrategia que culmina en la anulación de la voluntad popular mediante un fraude ser catalogada como “probada como exitosa”? El “éxito” que Mires describe, esa movilización y unificación momentánea de la oposición, es un —discutible— “logro” de proceso[11], no de resultado tangible en términos de acceso al poder o transformación del sistema. De hecho, es un logro del proceso en el que han estado sumergidos en repetidas ocasiones, con el mismo desenlace. Es aquí donde la argumentación de Mires se torna inconsistente: celebra una herramienta cuya ineficacia final él mismo parece constatar, por lo cual, deja entrever que él mismo padece de la circularidad venezolana que pretendió señalar en un principio.

La subsistencia de la oposición que necesita el régimen

En este sentido, hemos de darle otra interpretación a las palabras de Mires cuando dice: “Los cuatro puntos indican que la oposición para subsistir debe ser democrática, constitucional, pacífica y electoral”, pues, es cierto, pero solo a medias. La única parte que podría considerarse verídica en la afirmación es que, efectivamente, la “oposición” venezolana necesita apegarse a esos preceptos para poder subsistir dentro de este sistema. Es precisamente esta adaptación la que la hace funcional o servil al régimen, en contraste con aquella verdadera oposición, que no es la que dice solo “oponerse” al Estado criminal, sino la que entiende realmente dónde está parada y lo que se necesita para salir de ella, esa que no ha subsistido porque ha sido asesinada, maltratada, silenciada, y no reconocida, por ambos bandos.

Es absurdo hacer tal afirmación en un contexto en el que el régimen chavista precisamente no opera consistentemente bajo estos principios con los que pretenden imputarles “éxitos” a la “oposición”. El carácter “democrático” y “constitucional” son amañados a conveniencia del poder establecido; y lo “pacífico” ha sido vulnerado en todos los casos por la represión estatal. Por lo tanto, reactivar estos puntos, sería apelar a un marco que el adversario no respeta o manipula.

Como si esto no fuera suficiente, he de recordar que, si bien los eventos electorales pueden fungir como catalizadores para coaliciones tácticas, la fragilidad y, a menudo, la superficialidad reinan en estas uniones de la “oposición” venezolana. En cada momento, sin excepción, tales uniones suelen enmascarar profundas divergencias estratégicas o, como ya he señalado antes, complicidades ideológicas subyacentes con el estatismo que caracteriza al propio régimen. Ergo, es una unidad insostenible, incapaz de generar un cambio real, pues el mismo demanda una convergencia mucho más profunda en principios y objetivos.

Balas vs votos: la dicotomía insuficiente que no capta la complejidad del poder criminal

Siguiendo con el texto, Mires articula gran parte de su análisis en torno a la dicotomía “la lógica de las balas vs la lógica de los votos”, donde el gobierno posee la primera y la oposición la segunda. Sin embargo, aunque esta formulación tiene un impacto retórico y capta una asimetría evidente, su aplicación como marco analítico resulta una simplificación que no aprehende la complejidad de las estrategias que ha implementado el régimen para su dominación autoritaria. Mires no parece entender que el problema no radica únicamente en que el régimen tenga “las balas”, sino en que también cuentan con la habilidad y los mecanismos para utilizar ese poder coercitivo —y la amenaza latente del mismo, porque por algo no pocos temen votar en este contexto— para distorsionar, manipular y, en última instancia, controlar el terreno donde se disputan “los votos” —que es la “lógica” que posee la oposición—, despojándola de su posible eficacia.

Por todo ello, no se trata de dos lógicas separadas que compiten en igualdad de condiciones, sino de una lógica —la electoral— que opera bajo la sombra y la influencia determinante de la otra —la coercitiva y el control institucional absoluto—. ¿En serio es necesario recordar que el Estado venezolano no es un árbitro neutral de la contienda electoral y que sus instituciones fungen como principales garantes de la continuidad del régimen? Así pues, la afirmación de Mires de que “la lógica de toda política abstencionista solo puede tener como objetivo una salida golpista o una invasión extranjera” constituye una generalización apresurada y una reducción de las motivaciones posibles para la abstención, aunque, he de aceptarlo, es la generalización en la que han caído esos “opositores” a los que él critica, por lo cual —en ese marco— se entienden sus palabras, pero yo no vine aquí a defender a uno y otros, sino a hacer una descripción realista de la situación venezolana, que me lleva inevitablemente a posicionarme en contra de ambos.

En esencia, dado el contexto actual venezolano y los fines que pretenden alcanzar los vendedores de humo seriales que cuentan con las cámaras de la farándula[12], la abstención es un rechazo ético y estratégico a un sistema fraudulento que solo sirve para legitimar al poder establecido, así como una toma de conciencia necesaria que fundamentará las acciones imprescindibles para una transformación más profunda.

Sobre los “traidores”, “posiciones cambiantes” y las circunstancias

En el artículo, Mires aborda la acusación de “traición” por parte de Machado hacia los sectores de la “oposición” que participarán en las elecciones de este mes, argumentando que “en política (…) no existen las traiciones. Solo existen posiciones cambiantes”. Pero, si bien es cierto que el término “traición” es sumamente cargado y que la fluidez es inherente a la política —dentro del mismo espectro del sistema, cabe decir, porque nada se concibe fuera de él, poniendo en entredicho cuan fluido es esa “fluidez inherente a la política” institucional que conocemos hoy—, esta afirmación corre el riesgo de simplificar en exceso la dimensión ética y la profundidad de las rupturas estratégicas en contextos de crisis aguda.

Mires no repara en el hecho de que desestimar por completo la percepción de “traición” en escenarios donde se percibe que se abandonan principios fundamentales o estrategias consensuadas con un alto coste popular, es obviar el componente moral inherente a la acción política. Por consiguiente, no se trata meramente de “posiciones cambiantes” —como quiere venderlo y como si fuesen simples ajustes tácticos en un juego ordinario—. En la Venezuela de hoy, que es la misma de ayer y será la misma de mañana, porque es cíclica, visto desde el foco de todos los que apoyaron el movimiento que desembocó en la participación de las elecciones del 28 de julio del 2024, un viraje estratégico puede interpretarse como la claudicación de una causa común o el menoscabo de la confianza depositada.

En esta línea, a continuación, se debe comprender que la oposición no se limita a errores de cálculo, sino que apunta a una falta de principios firmes. Es decir, la frustración que podría generar la etiqueta de “traidor”, aunque Mires la atribuya a una deriva autoritaria de Machado, es síntoma de una exasperación popular ante lo que se percibe como un patrón incoherente y de claudicación. De esto se infiere que la cuestión no es si el cambio de posición es aceptable per se, sino si dicho cambio se alinea con los fines y principios proclamados, o si, por el contrario, representa una concesión que socava la posibilidad de una transformación que se amoldaba a quienes se sienten traicionados.

Es en este punto en el que destaco que todo es visto desde la percepción de éstos, de quienes “se sienten traicionados” y, naturalmente, los que acusan a los electoralistas de “traidores”, porque, visto con lucidez y en el marco de una transformación genuina, evidentemente todos son traidores, incluyendo a Machado. Lo son porque traicionan el ideal de libertad al apelar a medios que alejan a toda una sociedad de ella, tanto aquellos que la promueven, como quienes los siguen como borregos. Al final, no se puede hablar de lealtad frente a mitómanos patológicos, cuya imaginación es un universo paralelo donde la verdad y la sensatez son turistas despistados, que han dejado la vida de muchos a la intemperie.

La interdependencia internacional, el régimen y el proceso emancipador

Siguiendo con su arranque psicótico, Mires sugiere que uno de los —supuestos— logros de Machado fue demostrar que “no es necesario hacer depender el proceso nacional del apoyo internacional, como intentó hacerlo Guaidó”. Esto es, nuevamente, una media verdad. Si bien es cierto que se puede aceptar la crítica a una sobre-dependencia de factores externos, la idea de una emancipación del contexto internacional en la lucha contra un régimen autoritario consolidado es, desde una perspectiva realista, difícil de sostener.

Para empezar, Guaidó obtuvo un apoyo internacional que hasta el momento no tiene Machado ni Edmundo González. Si falló en lo que decía que conseguiría, esa famosa consigna de “cese la usurpación, transición y elecciones libres”, fue precisamente por las fallas internas, no externas. Entonces, el argumento de Mires se cae por completo, porque el caso Guaidó que cita en su afirmación lo contradice. Con Guaidó, al principio, todos estaban “unidos”, pero no fue una unión en pro de la libertad del país, aunque así lo vendieron, sino para llenar sus bolsillos a costa de la miseria de millones de venezolanos.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que no estamos en el siglo XIX y XX. En la actualidad, los regímenes autoritarios no existen en un vacío; a menudo se sostienen gracias a alianzas geopolíticas, apoyo económico y diplomático externo. Venezuela es un claro ejemplo de esta dinámica. Por ende, aunque la agencia principal del cambio debe residir en las fuerzas nacionales, ignorar la influencia —positiva y/o negativa— del entorno internacional es poco realista. Pero si se quiere que algunas de esas acciones sean eficaces, es necesario una alineación interna sólida que articule todas las acciones necesarias para la libertad. En suma, es subordinar lo externo a la primacía de la transformación interna. El problema es que, con estos políticos a la cabeza, y con la calidad de seguidores que tienen, eso se presenta imposible.

El dilema irresuelto para Mires: “Sentar Presencia” vs “legitimar la farsa”

Mires expone con claridad el debate perenne dentro de la “oposición” venezolana, a saber: participar para “sentar presencia” y no “regalar” espacios institucionales, versus el riesgo de legitimar elecciones fraudulentas. Los que piden participar, en su relato, argumentan que (i) “la ausencia cuenta menos” y que (ii) “todos los éxitos de la oposición han sido electorales”. Pero, este es el punto en el que relucen los peores errores en su análisis.

Como ya se ha expresado, es falso de que “todos los éxitos de la oposición” hayan sido electorales. De hecho, en todo tiempo y lugar, se han encontrado con el fracaso. En adición, y volviendo el foco al argumento (i), muchos parecen no comprender que el valor de “sentar presencia” es cuestionable si dicha presencia se ejerce en instituciones vaciadas de poder real o fácilmente neutralizables por el régimen. Ergo, cabe preguntarse: ¿Constituye la participación electoral una presencia significativa o meramente simbólica, que contribuye a mantener la fachada de un pluralismo inexistente? Si acaso alguno llega a recibir cuotas de poder, serán bajo el yugo del chavismo, y será un regalo de espacios institucionales en un sistema intrínsecamente antidemocrático en su práctica, por lo cual terminan convirtiéndose en cómplices de sus crímenes.

Causa profunda ignominia que lleguen personas expresando cosas del tipo: “elegimos nuestro derecho a votar”, porque choca frontalmente con el sistema de control —opciones controladas— en el que vivimos. Si el proceso está viciado y las opciones son limitadas o impuestas por el poder, el “derecho a votar” se convierte en una formalidad viciada, una participación en un ritual que no altera las estructuras del crimen. El mismo Mires lo debe reconocer; es revelador que concluya su artículo con una sensación de estancamiento, al decir: “De pronto tengo la impresión (…) que en Venezuela la misma historia se repite sin encontrar jamás una salida. (…) ¿Hasta cuándo? (…) hasta que no se repita más”. Esta conclusión, imbuida de un pesimismo cíclico, socava la fuerza de sus argumentos previos a favor de la persistencia en la vía electoral como estrategia “exitosa” o inherentemente superior.

Conclusión

Entonces, si todos los caminos, el de los participacionistas y el de los abstencionistas, en las formas que se han dado, conducen a la misma repetición, el análisis de Mires, aunque agudo en la descripción del síntoma, no ofrece una terapéutica convincente. Es un analista ciego que cree ver cosas en un animal que no ha aprehendido del todo, incapaz de trascender el círculo vicioso que describe. Mires termina atrapado en su propio buble argumentativo, aunque critica la ciclicidad, sus mismas conclusiones lo llevan al mismo destino criticado en principio.

Esto no se trata de ver quien es más o menos inteligente que el otro, sino de aceptar las cosas tal cual son. Venezuela clama por una visión que trascienda la ceguera analítica y se atreva a explorar senderos genuinamente nuevos, o viejos, pero que sea eficaces, fuera del círculo donde las mismas sombras se proyectan una y otra vez. “Muchos, con la excusa de hacer algo, no ven que a veces no se trata solo de “hacer”, sino de “qué es lo que se hace”; ser útil no significa hacer lo que sea, sino hacer lo que se requiere. Ya va siendo hora de dejar de creerse parte de una solución cuando no es el caso. Luego de un cuarto de siglo deseando “ganar elecciones en tiranía”, sin mayores resultados más que la miseria en represión, véase como parte del problema y no como la solución.”[13]

Como ya lo he dicho antes, también, “Este país tendrá una verdadera esperanza de cambio cuando se apelen a las ideas correctas y vengan acompañadas de las acciones correctas y con las herramientas correctas para un cambio. Esta posiblemente implique unas elecciones —o no—, pero solo como corolario de un gran mecanismo de transición, no una mera improvisación que responde a la supervivencia, sin ninguna garantía de éxito. Es la realidad, y decirlo no es “darse por vencido”.”[14]

[1] Roymer Rivas. 2025. Publicación informal en la red social Facebook. Puede acceder a través de: https://goo.su/r8nzlE (Consultado el 06 de marzo del 2025).

[2] Roymer Rivas. 2024. En defensa de la razón: ¿Por qué no voy a votar el 28 de julio?. Publicado en el portal de ContraPoder News. Puede acceder a través de: https://goo.su/qrR6ui (Consultado el 06 de marzo del 2025).

[3] Op. Cit. Publicación informal en la red social Facebook.

[4] Ibidem.

[5] Fernando Mires. 2025. El país dónde la historia se repite. Publicado en el Blog Polis: Política y Cultura. Puede acceder a través de: https://polisfmires.blogspot.com/2025/05/fernando-mires-el-pais-donde-la.html?spref=tw&m=1 (Consultado el 06 de mayo de 2025).

[6] Óp. Cit. En defensa de la razón: ¿Por qué no voy a votar el 28 de julio?. Parte I: “La Democracia como enemigo de la libertad”.

[7] Ibidem., sección: “1.3. 2007: una “aparente” derrota del régimen, solo aparente”.

[8] Ibidem., sección: “1.5. 2015-2017: “aquí las cosas cambiaron”, la no-oposición en el Congreso.”

[9] Ibidem.

[10] Ibidem.

[11] Señalo que “discutible logro de proceso” porque la valoración de un proyecto se hace en función de los objetivos alcanzados, que a su vez se enmarcan en una meta mayor. Si nos apegamos a ello, entonces tales procesos no fueron un “éxito” y esos logros solo se reducirían a pequeños pasos o acciones que se hicieron de la larga lista de cosas por hacer, como cuando una persona logra levantar alguna pesa contadas veces, pero no completa siquiera la primera serie, ¿Se puede decir que estaba “ejercitándose” o solo fue un intento burdo por ello? Levantar la pesa unas pocas veces puede ser un “logro de proceso” —siendo objetivos, es una mera ejecución parcial—, en la medida en que la acción de levantarla se realizó, pero si no se completa la serie —el objetivo inmediato— y, por ende, no se contribuye al plan de entrenamiento general —que constituye la meta mayor de ejercitarse o ganar fuerza—, entonces no se puede hablar de un “éxito” en términos de ejercicio efectivo, sino de un intento o una acción aislada dentro de un proceso más amplio que no llegó a buen término en cuanto a resultados. Con esto en mente, ¿Se imagina que alguien “repita” el mismo proceso varias veces pensando que tendrá “éxito” en la consecución de su fin? Si sí, o es cuestionable el proceso o lo es el fin.

[12] Buen dice Solitario que “el aplauso es la moneda de pago de quienes no saben distinguir el acto del amago”.

[13] Óp. Cit. En defensa de la razón: ¿Por qué no voy a votar el 28 de julio?. Parte II, sección: “No voto, no participo en una mentira: el espejismo de cambio en Venezuela.”

[14] Ibidem.